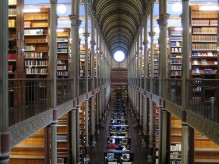

Библиотекарь 2020: каким он будет

Авторы эссе фантазируют, какие профессии будут востребованы в будущем. По их мнению, библиотекарям придётся получить IT-навыки, чтобы быть успешными.

Авторы эссе фантазируют, какие профессии будут востребованы в будущем. По их мнению, библиотекарям придётся получить IT-навыки, чтобы быть успешными.

Исследователь и издатель научных журналов считает, что попытки сэкономить за счёт публикации статей в открытом доступе могут негативно повлиять на качество материалов.

Основатель сайта Scholarly Kitchen Кент Андерсон рассмотрел бюджеты вузов США и выяснил, что затраты на подписки — капля в море для бюджета учебных заведений. При этом библиотеки испытывают проблемы с финансированием — в том числе потому, что мало кто понимает, насколько быстро растут их затраты.

Активно внедряя в России систему эффективных контрактов, ответственные за это ставят в пример зарубежный опыт. Однако и на Западе преподаватели не всегда довольны условиями, в которых их вынуждают работать.

Либинформ уже рассказал, как организован дистанционный образовательный процесс в России. Пришло время рассмотреть, как всё устроено за рубежом. Отличий не так много, но они есть.

Ранее «Либинформ» рассказал о конкурсах для библиотек и их сотрудников в России, теперь время разобраться, что происходит в этой отрасли в других странах. Разнообразных наград за рубежом не счесть: от традиционных до специализированных, и многие из них тяжело примерить на нашу действительность.

Библиотекарь в современном мире превращается из хранителя учебных материалов в активного участника образовательного процесса: учителя, наставника, издателя. Так, учреждения вносят ценный вклад в обучение студентов, помогая им получать практические профессиональные и непрофильные навыки, необходимые для построения карьеры после выпуска из университета.

Более 95% американских публичных библиотек предлагают читателям электронные книги. При этом их число в фондах растёт довольно медленно. Причина — недофинансированность.

В Университете Пердью попытались определить, какие социальные медиа-платформы используют студенты и какой библиотечный контент они хотели бы видеть в соцсетях. Опрос показал: читатели готовы к любой информации в Facebook, Instagram и Twitter. Вуз намерен использовать данные для развития библиотек.

Подавляющая часть студентов вузов в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии занимается волонтёрством постоянно или эпизодически. Так они пытаются помочь тем, кто в этом нуждается, получить соответствующую строчку в резюме и найти новых друзей.